映画のDVDラベルを作っています。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

昨日、奥多摩の山であらためて感じたのですが、山道に階段は不要です。元々、人間の歩幅は人によって全部違うので、階段の幅や高さは一律に決めていいものではありません。都市の建築物ならば仕方ないですが、自由歩行の山に階段を作られると苦痛です。作った方は親切で作っているのでしょうが。

もう一つの問題は雨で土が流れても、写真のように階段の木だけが残ってしまうということです。この写真よりもっと深く、まるでハードルのコースのようになっている山道もあります。ここで転んだら間違いなく骨折です!地面の表土に植物のない土(特に赤土)だけの斜面では雨で必ず土が流れます。階段は極力作らないでください。階段の無い方が山を登るのは全然楽なのですが、階段を作られる方は山を登ったことがないので階段が楽だと思って作っているはずです。もしもお役所仕事でどうしても階段を作るのであれば、最低限土が流れないような工夫をしてください。

もう一つの問題は雨で土が流れても、写真のように階段の木だけが残ってしまうということです。この写真よりもっと深く、まるでハードルのコースのようになっている山道もあります。ここで転んだら間違いなく骨折です!地面の表土に植物のない土(特に赤土)だけの斜面では雨で必ず土が流れます。階段は極力作らないでください。階段の無い方が山を登るのは全然楽なのですが、階段を作られる方は山を登ったことがないので階段が楽だと思って作っているはずです。もしもお役所仕事でどうしても階段を作るのであれば、最低限土が流れないような工夫をしてください。

今日は奥多摩へハイキングに行って来ました。秋川の支流の養沢川の源流近くに古くから有名な「養沢鍾乳洞」がありましたが、今日見たら管理小屋は廃屋と化し、養沢鍾乳洞は閉鎖された旨の表記がありました。小生はたしか小学校の頃、管理小屋で懐中電灯を借りて入ったことがあります。

調べてはいませんが、秩父多摩山域に多い鍾乳洞が整備されたのは戦後の登山ブームがピークとなった昭和30年代頃だったと思います。その頃は山から下りてきた登山客が鍾乳洞に立ち寄りましたが、現在は登山客が減ってしまって50年も前とは状況が違います。鍾乳洞の管理は東京都ですが、管理小屋を再建して管理人を置いても費用ばかりかかって割りが合わないと判斷したのでしょう。ここは山道の途中で、クルマでも来れないですし。

養沢の帰りに新しい鍾乳洞の看板を見かけました。「新発見!三ツ合鍾乳洞、お車でも行けます」と大書してあります。多分、民間で経営しているのだと思いますが、なるほど今どきはクルマで行かないと人が集まらないのですね。古くからの鍾乳洞の歴史的、文化的な価値より何より、経営的判断が第一なのが良く分かりました。

調べてはいませんが、秩父多摩山域に多い鍾乳洞が整備されたのは戦後の登山ブームがピークとなった昭和30年代頃だったと思います。その頃は山から下りてきた登山客が鍾乳洞に立ち寄りましたが、現在は登山客が減ってしまって50年も前とは状況が違います。鍾乳洞の管理は東京都ですが、管理小屋を再建して管理人を置いても費用ばかりかかって割りが合わないと判斷したのでしょう。ここは山道の途中で、クルマでも来れないですし。

養沢の帰りに新しい鍾乳洞の看板を見かけました。「新発見!三ツ合鍾乳洞、お車でも行けます」と大書してあります。多分、民間で経営しているのだと思いますが、なるほど今どきはクルマで行かないと人が集まらないのですね。古くからの鍾乳洞の歴史的、文化的な価値より何より、経営的判断が第一なのが良く分かりました。

一昨日は久しぶりに本栖湖でサイクリングして来ました。県営の無料駐車場からすぐ見える湖畔に黄色い潜水艦のような観光船が碇泊しています。以前から気になっていたのですが、今回は近くまで行ってみました。「もぐらん」と言うネーミングは、潜れないと言う意味でしょうか。見た感じ、いかにも舷窓の丸窓までは水面下になりそうですが、よく見ると船体の下半分は客席なので、水を入れるバラストタンクが無いですね。これでは潜れませんね。

本栖湖のキャンプ場では陸上自衛隊の教育隊が訓練をしていました。ずらりと並ぶ車両と、林間のテントの列、屈強な隊員たちは挨拶訓練が出来ていて皆礼儀正しい青年たちです。地震津波や災害のいつ起きてもおかしくない日本の国土で非常時に国民の生命を守るためには、彼らこそ必要な存在だと感じました。

本栖湖のキャンプ場では陸上自衛隊の教育隊が訓練をしていました。ずらりと並ぶ車両と、林間のテントの列、屈強な隊員たちは挨拶訓練が出来ていて皆礼儀正しい青年たちです。地震津波や災害のいつ起きてもおかしくない日本の国土で非常時に国民の生命を守るためには、彼らこそ必要な存在だと感じました。

今日はサイクリングに山梨県の本栖湖まで行って来ました。予想通り、武田牛乳の瓶を見つけて買ってしまいました。ひょっとしたら、既にコレクションの中にありそうですが。実は牛乳瓶を集めているのです。

Chopinをご存知でしょうか?このスペルだけ見ても分かりませんが、ポーランド生まれの作曲家フレデリック・ショパンとカタカナで書けば分かりますね。いったい我々日本人は小学校教育以来、カタカナのショパンが脳細胞にインプットされていますが、Chopinをなぜショパンと音訳したのでしょうか。多分、明治時代の音楽関係者がショパンというカタカナを当てはめたのだと思われますが、もしかしたらチョピンかショピンの方が正しいかも知れませんね。

英語からカタカナへの音訳は、報道やマスコミで使われる場合に多方面へ影響が大きいです。特に人名で語尾をエルと丸めるか、アーと伸ばすかの違いがあります。宗教改革のルーテルはヨーロッパ読みですが、新大陸のアメリカ読みではルターになります。もう20年も前だったかと思いますが、(最近はニュースに出なくなった)スウェーデンのステファン・エドベリは、たしか讀賣新聞がエドベリ、朝日新聞がエドバーグで最後まで意地を張って対立していましたね。

英語からカタカナへの音訳は、報道やマスコミで使われる場合に多方面へ影響が大きいです。特に人名で語尾をエルと丸めるか、アーと伸ばすかの違いがあります。宗教改革のルーテルはヨーロッパ読みですが、新大陸のアメリカ読みではルターになります。もう20年も前だったかと思いますが、(最近はニュースに出なくなった)スウェーデンのステファン・エドベリは、たしか讀賣新聞がエドベリ、朝日新聞がエドバーグで最後まで意地を張って対立していましたね。

先日、小野路の布田道を歩いて来ましたが、その途中で素敵な喫茶店を見ました。ピアノカフェ「ショパン」といって結構有名なスポットのようです。著名なビアニストによるコンサートなどもあるそうです。

それはそうと、今度「小野路宿里山交流館」なるものが出来るそうです。今まで静かだった小野路に人が沢山入るようになると、いろいろ問題が起きそうな気がします。なんと言っても、昔からの古道は細い、というか狭いのですが、個人のお宅の目の前あるいは庭先を横切るような道もあります。里山歩きの少人数のグループなら今まで通り静かに歩いていて問題ないのですが、人数が多くなると喧騒と無秩序がやって来るということです。何でもそうですが、少し不便なままにしておいた方が良いのです。

それはそうと、今度「小野路宿里山交流館」なるものが出来るそうです。今まで静かだった小野路に人が沢山入るようになると、いろいろ問題が起きそうな気がします。なんと言っても、昔からの古道は細い、というか狭いのですが、個人のお宅の目の前あるいは庭先を横切るような道もあります。里山歩きの少人数のグループなら今まで通り静かに歩いていて問題ないのですが、人数が多くなると喧騒と無秩序がやって来るということです。何でもそうですが、少し不便なままにしておいた方が良いのです。

本屋さんでPCメガネが手頃な値段で売っていました。前から欲しいなと思っていたのですが、手軽に買えるとつい買ってしまいますね。ちなみに880円でした。

パソコンを長い時間使っていると、目の他に首や肩が凝ったりしますが、PCメガネは網膜まで到達するブルーライトを軽減します。つまり、青い光線がもっともエネルギーが強くので目の角膜や水晶体を通過して網膜に影響を与えます。よく考えると、空や海が青く見えるのも同じ理由ですね。

このPCメガネは安いのでレンズは素通しです。レンズと言うより、フィルターでしょうか。もちろん、お金をかければ度の入ったレンズのPCメガネを作れますが、簡単に買えるというところがポイントですね。

パソコンを長い時間使っていると、目の他に首や肩が凝ったりしますが、PCメガネは網膜まで到達するブルーライトを軽減します。つまり、青い光線がもっともエネルギーが強くので目の角膜や水晶体を通過して網膜に影響を与えます。よく考えると、空や海が青く見えるのも同じ理由ですね。

このPCメガネは安いのでレンズは素通しです。レンズと言うより、フィルターでしょうか。もちろん、お金をかければ度の入ったレンズのPCメガネを作れますが、簡単に買えるというところがポイントですね。

一昨日、暑い日でしたが、小野路の布田道を歩いて来ました。ここは新撰組の近藤勇や土方歳三が、小野路村の小島屋敷へ剣術の出稽古に通った道として有名です。布田道は昔からの古道で、今も当時の面影をそのまま残した

峠の切通しが残っています。切通しには有志の方が建てた立札があって近藤勇が歩いたことなどが記してあります。ついでに書くと小島家の当主小島鹿之助は天然理心流の門人であり、新撰組のスポンサーでもありました。小

島家は資料館として整備されており、新撰組の研究家が今でも訪れるところです。

猛暑のこの日、汗を流しながらぼうっとして古道を歩くと、ふと後ろから近藤勇が歩いて来そうな雰囲気がまさに漂っています。暑い夏の日は印象に残りますね。

峠の切通しが残っています。切通しには有志の方が建てた立札があって近藤勇が歩いたことなどが記してあります。ついでに書くと小島家の当主小島鹿之助は天然理心流の門人であり、新撰組のスポンサーでもありました。小

島家は資料館として整備されており、新撰組の研究家が今でも訪れるところです。

猛暑のこの日、汗を流しながらぼうっとして古道を歩くと、ふと後ろから近藤勇が歩いて来そうな雰囲気がまさに漂っています。暑い夏の日は印象に残りますね。

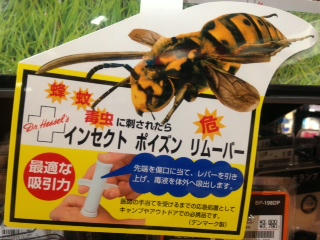

アウトドアショップで見たポイズンリムーバーです。商品のPOPには強烈なハチの絵が描かれていて、虫に刺された際に毒を吸い出すツールだということが分かります。使ったことはありませんが果たして有効なんでしょうか。

インセクトと書いてありますから、傷口の小さい昆虫に限定だと思いますが、一刻も早く刺された部位をきつく縛って薬を塗る方がいいのでは?

つまり、昆虫の毒は少量ですし、色が付いているわけではないので、道具で吸い出すのは結構難しい気がします。

話が飛びますが、昔はヘビに咬まれたら傷口をナイフで切開して口で毒を吸い出す、という方法が広く膾炙されていました。が、これは口の中に怪我をしていないことが絶対条件ですし、むしろ傷口を広げてバイ菌に感染することを防ぐ方が重要という認識に変わっています。そういう意味ではヘビ毒こそリムーバーが必要かも知れないですね。

また、余談ですが、漢字一文字をフェルトで貼りつけたキャップが流行っていたとき、都心の繁華街で「虫」と書いたキャップを意気揚々と被っていたアメリカ人(たぶん。英語を話していたから。)の青年が、一緒にいた日本人の友達に「What is this?」と尋ねて「Insect!」という答えを聞いた途端、とてもガッカリした様子でした。そう言えば、我々日本人も横文字の沢山入ったTシャツを意味もなく?着ていますけど、これこそ全く同じことですね。

インセクトと書いてありますから、傷口の小さい昆虫に限定だと思いますが、一刻も早く刺された部位をきつく縛って薬を塗る方がいいのでは?

つまり、昆虫の毒は少量ですし、色が付いているわけではないので、道具で吸い出すのは結構難しい気がします。

話が飛びますが、昔はヘビに咬まれたら傷口をナイフで切開して口で毒を吸い出す、という方法が広く膾炙されていました。が、これは口の中に怪我をしていないことが絶対条件ですし、むしろ傷口を広げてバイ菌に感染することを防ぐ方が重要という認識に変わっています。そういう意味ではヘビ毒こそリムーバーが必要かも知れないですね。

また、余談ですが、漢字一文字をフェルトで貼りつけたキャップが流行っていたとき、都心の繁華街で「虫」と書いたキャップを意気揚々と被っていたアメリカ人(たぶん。英語を話していたから。)の青年が、一緒にいた日本人の友達に「What is this?」と尋ねて「Insect!」という答えを聞いた途端、とてもガッカリした様子でした。そう言えば、我々日本人も横文字の沢山入ったTシャツを意味もなく?着ていますけど、これこそ全く同じことですね。

最新記事

(09/12)

(09/11)

(09/10)

(09/09)

(09/08)

(09/07)

(09/06)

(09/05)

(09/04)

(09/03)

リンク

amazonベストセラー

amazon市場

楽天市場

Amazonライブリンク